유기 고분자(Organic Polymer) 반도체에 적은 양의 '불순물(도펀트)'을 첨가하는 것만으로 전하의 극성이 바뀌는 현상의 원리가 국내 연구진에 의해 세계 최초로 밝혀졌어요.

여기서 '도펀트(Dopant)'란 어떠한 성과나 결과를 어들 목적으로 일부러 첨가하는 불순물을 의미해요. 도판트라고도 하기도 하는데 올바른 표기는 도펀트입니다.

포스텍(POSTECH)의 조길원 화학공학과 교수 연구팀과 성균관대 강보석 나노과학기술학과 교수 연구팀은 고분자 반도체 재료가 불순물 농도에 따라 서로 다른 극성(p형, n형)의 반도체 성질을 나타내는 원리를 분자 수준에서 규명하는 데 성공했다고 밝혔어요.

이번 연구 성과는 재료과학 분야 최상위 국제 학술지인 '어드밴스드 머티리얼스'에 게재됐죠.

반도체는 전하의 흐름을 제어하는 전자기기의 핵심 소재예요. 현재는 딱딱한 무기물인 실리콘 반도체가 사용되며, 극소량의 불순물을 첨가해 p형과 n형의 전기적 특성을 조절하죠. 하지만 실리콘과 같은 무기물 반도체는 유연하지 않아, 신축성 있는 디스플레이나 웨어러블 기기, 전자 피부 등에는 적합하지 않었어요.

그래서 가볍고 잘 휘어지는 고분자 기반의 유기물 반도체가 차세대 소재로 주목받고 있죠. 그러나 유기반도체는 대부분이 p형 반도체로 작동하고, n형 반도체는 공기 중에서 쉽게 성능이 떨어지기 때문에 개발이 잘 이뤄지지 않았어요.

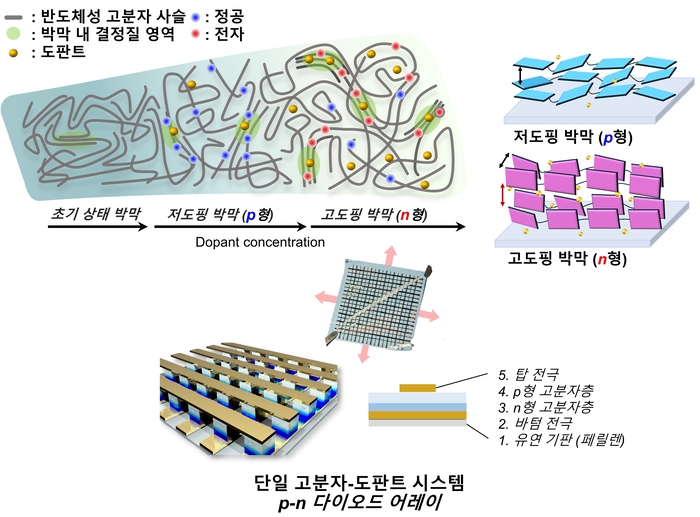

연구팀은 문제의 해결책을 '도핑'에서 찾았어요. 원래 p형으로 작동하던 특정 고분자 반도체에 p형 도펀트를 과량 첨가했을 때, 일정 농도를 초과하면 전하 이동 방식이 정공 중심의 p형에서 전자 중심의 n형으로 전환되는 '극성 전환' 현상이 발생해요. 특히 동일한 유기 반도체에 하나의 도펀트를 사용해 안정적인 n형을 구현할 수 있다면, 새로운 n형 반도반도체의 개발이나 복잡한 소자 구조 설계 없이도 p형과 n형을 동시에 구현할 수 있어 소자 구조가 획기적으로 간소화되고, 유기 반도체의 활용 가능성 또한 크게 확장되는 거죠.

극성 전환의 원리를 규명하기 위해 연구팀은 삼염화금(AuCl₃)을 도펀트로 사용해 도핑된 유기반도체를 분석했어요. 그 결과, 도핑 과정에서 금(Au)과 염소(Cl) 이온의 산화 상태가 변화하고, 염소가 고분자 반도체와 치환 반응해 '염소화 반응'이 유도됨으로써 고분자 사슬의 정렬과 전하 이동 경로의 구조적 변화가 일어나는 것을 확인했어요.

조길원 교수와 강보석 교수는 “이번 연구를 통해 고분자 반도체에서 극성 전환이 일어나는 화학적·구조적 원리를 세계 최초로 규명했다”며 “하나의 유기 반도체 재료에서 도핑 조건에 따라 p형과 n형 특성을 자유롭게 구현할 수 있는 기술적 기반을 마련한 의미 있는 성과”라고 설명했어요.

최정훈 기자 jhchoi@etnews.com