차세대 나노 전자·광소자 핵심 원천기술

국내 연구진이 머리카락 두께 1만분의 1 수준에 불과한 초소형 나노 다이오드(전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 전자 소자)를 개발해, 우수한 정류 특성과 광응답 성능 구현에 성공했어요. 차세대 나노 전자기기와 광전소자 개발에 큰 도움이 될 것으로 기대돼요.

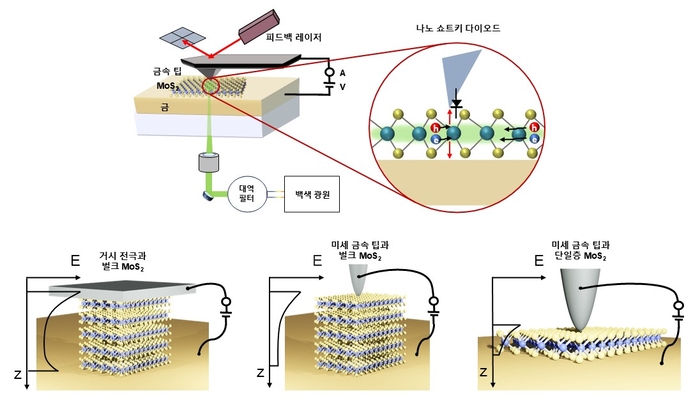

부산대학교 김지희 물리학과 교수팀은 성균관대·인하대와 공동연구로 접촉 면적이 6.82나노제곱미터(nm²) 수준의 나노 '쇼트키 다이오드(Schottky Diode)'를 구현했어요.

쇼트키 다이오드는 금속과 반도체 사이의 경계면에서 전류를 한 방향으로 흐르게 해주는 중요한 구조예요. 이 구조는 더 작게 만들수록 유용하지만 전류 흐름이 왜곡되거나 원하는 특성이 사라지는 문제가 있었죠.

연구팀은 전도성 원자힘 현미경(CAFM)의 탐침(PtSi 팁)을 활용해 문제를 해결했어요. 초평탄 금 전극 위에 놓인 2차원 이황화몰리브덴(MoS₂)에 CAFM 탐침을 핀처럼 사용해 금속-반도체가 맞닿은 접촉 구조를 만들고, 기존 다이오드보다 훨씬 좁은 공간에서 정밀한 전류 제어에 성공한 거죠.

또 이황화몰리브덴 두께에 따른 전류-전압 특성 변화를 체계적으로 분석하고, 기존 대면적 접촉 기반 다이오드에 비해 현저히 높은 정류비를 확인했다고 해요.

이 나노 쇼트키 다이오드는 전류 제어 소자뿐 아니라 빛을 감지하는 광다이오드 기능도 수행할 수 있다는 게 확인됐어요.

연구팀은 이황화몰리브덴 두께 및 빛의 파장, 조사 위치에 따른 단락전류, 개방전압, 광전하 이동 양상 등을 분석해 광전 효과가 극도로 작은 접촉 면적에서도 명확하게 발현된다는 것을 실험으로 증명했어요.

이번 연구성과는 나노미터 수준의 통신 장치, 후각 센서를 포함한 헬스 모니터링 시스템, 인공지능(AI) 기반 초소형 이미지 센서 및 뉴로모픽 소자 설계 등 다양한 차세대 응용 기술 개발을 촉진할 것이라는 게 학계의 예측이예요.

김지희 부산대 교수는 “접촉 면적을 수 나노미터 수준까지 줄이면 전하 흐름을 정밀 제어하는 것이 어렵다는 기존 통념과 달리, 오히려 더 높은 민감도와 정류 특성이 구현된다는 것을 입증했다”면서 “전자 소자의 물리적 성능을 원자 단위에서 측정·제어할 수 있는 새로운 기술적 기반을 제시했다”고 설명했어요.

이번 연구는 재료과학 분야 국제 학술지 '스몰(Small)' 8월 14일자에 실렸어요.

최정훈 기자 jhchoi@etnews.com