우리나라 연구진이 핵융합 연구 영역을 가상공간으로 확장할 수 있는 디지털 트윈 기술을 개발했어요. 국제핵융합실험로(ITER) 가상화 등을 통해 핵융합과 관련된 다양한 핵심기술을 확보할 수 있는 가능성이 열린 거죠.

'디지털 트윈 기술'이란 현실 세계의 사물, 시스템, 프로세스를 가상 환경에서 동일하게 구현한 모델로, 센서와 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용해 실시간 데이터를 수집·분석하고, 실제 환경에서 발생할 수 있는 문제를 예측·최적화하는 기술입니다.

과학기술정보통신부는 디지털 트윈 기술을 기반으로 토카막 핵융합 장치를 가상 공간에 구현하는 '가상 토카막 플랫폼' 소프트웨어(SW)를 개발하고, 미래 핵융합 장치 내부 핵심부품 성능과 안전성을 정밀 검증할 수 있는 기술을 확보했다고 밝혔어요.

'토카막'은 일반인에게 익숙한 용어가 아니죠. 토카막은 초고온의 플라즈마를 자기장으로 가두어 핵융합 반응을 일으키는 도넛형 장치로, 핵융합 발전의 핵심 기술 중 하나에요.

토카막은 플라즈마를 도넛 모양의 진공용기 안에 가두고, 주변에 자기 코일을 설치해 자기장을 형성합니다. 플라즈마 입자들은 자기력선을 따라 나선형으로 움직이며, 내부 전류로 추가 자기장을 만들어 플라즈마가 밖으로 빠져나가지 않도록 하죠. 플라즈마는 전기저항으로 인해 가열되며, 이 과정에서 온도가 수백만~수억 ℃에 이릅니다.

토카막은 핵융합 발전소, 연구용 장치, 소형 핵융합 발전 등 다양한 분야에서 사용되고 있는데, 대표적으로 국제핵융합실험로(ITER)와 같은 대형 프로젝트, 영국 토카막 에너지의 소형 발전소 등이 있습니다. 이처럼 토카막은 핵융합 에너지 실현을 위한 가장 유력한 장치로 평가받고 있죠.

디지털 트윈 기술을 핵융합 연구에 적용하면 가상공간 속 핵융합 장치로 모의 운전을 수행하고, 안전성과 성능을 정밀하게 분석할 수 있어 연구 효율성과 신뢰성을 높일 수 있어요. 실제 핵융합를 세울 필요가 없기 때문에 위험하지도 않고, 경제적·시간적 비용을 줄일 수 있는 효과가 있죠.

한국핵융합에너지연구원 연구진은 우리나라 초전도핵융합연구장치(KSTAR) 연구를 통해 획득한 데이터를 기반으로 독자 개발한 디지털 트윈 기술을 활용, 토카막 핵융합 장치를 가상화하고 슈퍼컴퓨팅 시뮬레이션을 결합했어요.

이를 통해 핵융합 장치 내벽에 가해지는 다양한 원인의 열속(단위 면적 및 시간당 들어오는 열에너지 양) 변화를 정밀 분석할 수 있는 기술을 개발하는 데 성공한 거죠.

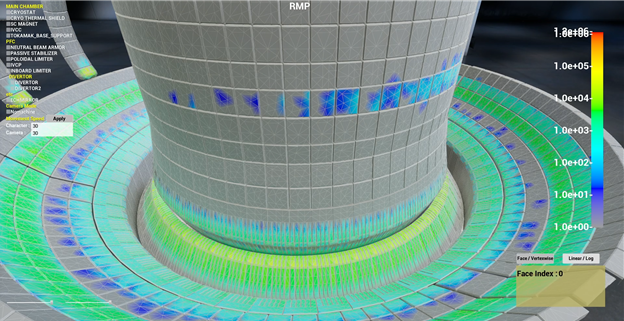

이 기술을 적용해 글로벌 핵융합 연구개발(R&D) 프로젝트인 국제핵융합실험로(ITER)를 디지털 공간에서 가상화하고, 플라즈마 운전 조건에 따른 내벽 열속 변화를 3차원 가상공간에서 예측·분석함으로써 소프트웨어의 신뢰성을 입증했어요.

이는 핵융합 디지털 트윈 기술이 KSTAR를 넘어 ITER를 비롯한 타 핵융합 장치에도 적용될 수 있음을 보여준 것으로, 향후 ITER 운전 및 핵융합 장치의 설계와 운영에 활용할 수 있는 토대를 마련했다고 볼 수 있어요.

또 이번에 개발된 가상 토카막 SW는 우리나라와 공동연구를 수행하는 해외 연구진을 비롯해 국내 산업체에도 제공될 수 있어 국제 공동연구를 넘어 국내 신산업 창출의 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있죠.

정택렬 과기정통부 공공융합연구정책관은 “민간 협력을 기반으로 한 핵융합 핵심기술 확보 전략을 수립하고, R&D 지원 및 지속가능 연구·산업 생태계 조성을 통해 글로벌 핵융합에너지 조기 실현 경쟁에 적극 대응해 나가겠다”고 말했어요.

최정훈 기자 jhchoi@etnews.com