포스텍(POSTECH)이 카이스트(KAIST)와 함께 배터리 용량을 크게 늘리면서 안정성도 강화하는 기술을 개발했어요. 이 기술이 상용화되면 스마트폰 배터리 수명이 길어지고, 전기차는 한 번 충전으로 더 오랫동안 멀리 달릴 수 있게 될 거예요.

과학기술정보통신부 사업 지원을 받아 수행된 이번 연구의 성과는 에너지 분야 세계 권위 학술지 '에너지와 환경과학(Energy & Environmental Science)'에 최근 발표됐다는군요.

연구에는 포스텍 박수진 화학과 교수, 한동엽 박사, 통합과정 김성룡 씨, 문홍철 카이스트 생명화학공학과 교수 등이 참여했어요.

스마트폰, 전기차, 에너지저장장치(ESS) 등 대부분의 현대 전자기기는 배터리에 의존하죠. 작고 오래가는 고성능 배터리를 만들기 위해 '더 작은 공간에 더 많은 에너지를 담는' 기술 개발이 활발히 이뤄지는 이유죠.

기존에는 전극을 두껍게 만들어 활성 물질을 많이 담는 방식이 주로 사용됐지만, 이 경우 리튬이온 이동이 느려지고, 내부 구조가 쉽게 무너져 안정성이 떨어졌어요.

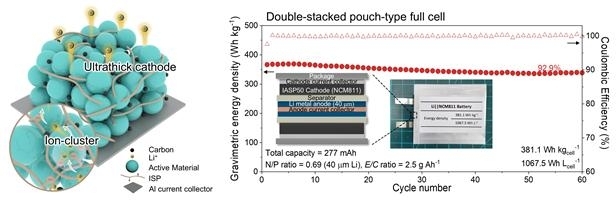

연구팀은 배터리 내부를 무작정 두껍게 만드는 대신 구성 요소를 단단히 결합하는 '접착제'인 전극 바인더(binder)에 주목했어요. 연구팀은 단순 접착제를 넘어 활성 물질과 다른 부품들을 단단하게 붙여주는 동시에 이온 이동을 돕는 '이온 소프트 폴리머(ISP)'라는 물질을 개발했어요.

개발된 물질의 가장 큰 특징은 ISP 분자 안에 이온을 띠는 사슬 구조가 존재한다는 점이예요. 이 사슬들은 스스로 정렬해 '이온 클러스터'라는 작은 통로를 만들어 리튬이온이 빠르게 이동할 수 있는 '이온 고속도로' 역할을 하죠. 덕분에 전극이 두껍거나 복잡해도 이온이 막힘없이 자유롭게 이동할 수 있어 충·방전 효율이 향상돼요.

또 ISP는 고무처럼 유연해 배터리 충·방전 과정에서 반복되는 팽창과 수축을 흡수하며, 자체 치유 기능으로 균열이 생겨도 스스로 복구하는 특이한 기능을 가지고 있죠. 전극 표면에서는 금속 이탈과 불필요한 화학반응을 막아 배터리 안전성과 수명을 동시에 높여주고요.

실험 결과, 이 기술을 적용한 파우치형 배터리는 무게당 381.1Wh, 부피당 1067.5Wh의 높은 에너지 밀도를 기록했어요. 이는 포장재까지 포함한 실제 제품 기준으로, 상용화가 충분히 가능한 수준으로 평가돼요. 또한, 기존 파우치형 배터리의 평균 에너지 밀도가 무게당 250Wh, 부피당 650Wh인 점을 고려하면 각각 약 1.5배, 1.6배 향상된 수치여서 상용화에 문제가 없음을 보여줬죠.

박수진 교수는 “이 기술은 더 얇고 오래가는 스마트폰 배터리, 더 가볍고 긴 주행거리를 자랑하는 전기차, 효율적인 에너지저장장치 개발에 이르기까지 다양한 산업에서 큰 변화를 불러올 것”이라며 “특히 ISP 바인더는 고용량 전극이 필요한 차세대 리튬금속전지, 고체전지 등에도 폭넓게 응용될 수 있어 국내 이차전지 산업의 글로벌 경쟁력 향상에도 기여할 것”이라고 했어요.

최정훈 기자 jhchoi@etnews.com